Isabel Frey ist Inspiration – in musikalischer wie auch gesellschaftspolitischer Hinsicht: Sie singt jiddische Arbeiter*innen-Lieder, brachte gerade ihr neues Solo-Album heraus, co-organisiert die Vienna Klezmer Sessions, ist Geschäftsführerin des Kulturvereins „Friling“ und tritt nun auch bei der Wien Wahl für LINKS an. Raffaela Gmeiner sprach mit ihr über Musik als politisches Medium, ihr neues Album und über eine Politik, die verschiedene Minderheiten gegeneinander ausspielt.

Raffaela Gmeiner: Du bist bereits seit einigen Jahr in der Wiener Musikszene aktiv und engagierst dich auch gesellschaftspolitisch. Was hat dich dazu bewegt?

Isabel Frey: Ich habe vor circa 4 Jahren, als ich noch in Amsterdam studiert habe, die Tradition jiddischer Revolutionslieder entdeckt. Damals war ich politisch sehr aktiv, u.a. in der Hausbesetzer*innenbewegung, bei Universitätsbesetzungen, in der Antirassismus- und der Feminismusbewegung. Obwohl ich mich sehr wohl gefühlt habe, war ich auch von meiner jüdischen Identität sehr entfremdet. Ich bin nicht religiös, aber auch als säkulare Jüdin sehr viel mit jüdischer Kultur und Gemeinschaft aufgewachsen. Vieles womit ich aufgewachsen bin, zum Beispiel eine zionistische Identität und einen völlig unkritischen Zugang zum Staat Israel, habe ich dann im Zuge meiner Politisierung abgeworfen. Außerdem sind jüdische Gemeinschaften in Europa und überhaupt auf der Welt in vielen Hinsichten weiter nach Rechts gerückt, was mir ein Gefühl der Isolation gegeben hat.

RG: Du bedienst dich einem sehr einzigartigen Musikstil: „Revolutionary Yiddish Music“. Was kann man sich darunter vorstellen?

IF: Jiddische Revolutionslieder waren für mich eine Antwort auf eine Identitätskrise, wie ich meine jüdische Identität mit meiner politischen vereinen konnte. Sie haben mir gezeigt, dass ich sowohl politische Aktivistin sein kann, die sich für Gleichheit und Gerechtigkeit für alle einsetzt, als auch eine selbstbewusste Jüdin, die ihre Kultur auslebt und sich auch aus der eigenen Position heraus gegen Diskriminierung stellt. Die Musik hat mir damals das Gefühl gegeben, Teil einer größeren Geschichte zu sein. Ich war also nicht verrückt als antikapitalistische, antirassistische und antifaschistische Jüdin, sondern Teil einer großen Tradition der jüdischen Arbeiter*innenbewegung.

RG: Wie waren die ersten Auftritte?

IF: Meine ersten Auftritte mit den Liedern waren bei politischen Aktionen, und mein erstes Konzert in einem besetzten Haus in Amsterdam. Damals hatte ich noch nicht vor, damit professionell aufzutreten. Mein erstes Konzert in Wien war im Dezember 2018, und seitdem bin ich, außer während dem Lockdown, mindestens monatlich aufgetreten. Im Frühjahr 2019 wurde ich Teil der Vienna Klezmer Sessions und lernte andere Musiker*innen in der jiddischen Musikszene in Wien kennen, mit denen ich heute viel gemeinsam musiziere. Im Mai 2019 kamen dann auch die Auftritte bei den Wiener Donnerstagsdemos dazu, wo meine Umdichtung eines anti-zaristischen Protestliedes „Daloy Politsey/Nieder mit HC“ zur „Donnerstagshymne“ ernannt wurde. Diese Hymne habe ich auch am 18. Mai auf der Kundgebung am Ballhausplatz vor rund 5000 Menschen gesungen, mit dem Zusatz „Heute ist Straches letzter Tag.“

RG: Musik ist für dich ein Medium, mit dem du gesellschaftspolitische Probleme kommunizierst. Was kann Musik, was ein anderes Medium nicht kann?

IF: Musik kann auf so vielen Ebenen politisch sein. Zuerst einmal ist es in sich politisch, jiddische Musik zu spielen, und insbesondere zu singen, weil die Sprache und die Kultur durch den Holocaust vor der Auslöschung bedroht war. Tatsächlich ist das nie passiert, weil es schon seit dem frühen 20. Jahrhundert eine Bewegung gab, die für die Kontinuität der Kultur und der Sprache gesorgt hat. Darum sind die Aussagen über ein „Jiddisch Revival“ immer ein bisschen überzogen. Aber Jiddisch wurde nicht nur unterdrückt durch Antisemitismus, sondern auch durch israelischen Nationalismus in den frühen Tagen der Staatsgründung. Damals wollte man die diasporischen Sprachen, z.B. Jiddisch, Ladino oder Arabisch, durch das Modernhebräisch ersetzen – teils auch durch bewusste kulturelle Unterdrückung. Jiddisch ist also in sich schon eine politische Sprache und jiddische Musik ein politischer Akt, der eine bestimmte, non-hegemoniale Form der jüdischen Identität vermittelt. Ich glaube, das lässt sich über verschiedenste Musiktraditionen und Stile auch sagen.

RG: Nach welchen Kriterien wählst du Lieder aus?

IF: Ich wähle Lieder in erster Linie wegen ihres Textes und ihres historischen Kontexts aus, und überlege, was für inhaltliche Botschaften damit vermittelt werden. Da ich viele Arbeiter*innenlieder singe, geht es da oft um kapitalistische Ausbeutung und Strategien, um sich dagegen zu wehren. Das sind Inhalte, über die sich politische Aktivist*innen heute auch noch Gedanken machen. Doch manchmal fühlt es sich so an, als stehe man immer am Anfang und müsste alles neu erfinden. Hier sind die Lieder ein Medium, mit der die Analysen und die Strategien einer Bewegung von vor 100 Jahren in die heutige Zeit transportiert werden, und damit auch Denkanstöße liefern können. Das gilt übrigens nicht nur für Aktivist*innen: Ich singe zum Beispiel auch liebend gerne vor bürgerlichem Publikum, die dann begeistert mitwippen, wenn ich darüber singe, dass man z.B. Reiche enteignen sollte.

RG: Welche Rolle spielt dabei die ästhetische Dimension von Musik?

IF: Die musikalische Dimension, also die eher affektiven Ebene, ist auch sehr wichtig. Musik berührt uns ja nicht in erster Linie kognitiv, wie ein Text oder eine Rede, sondern affektiv und emotional. Wir werden von ihr berührt und können alle möglichen Emotionen dabei empfinden: Freude, Trauer, Aufregung, Zufriedenheit, Wut, etc. Das ist eine ganz zentrale Ebene für die Politik, die oft vergessen wird. Ich glaube ja, dass politischer Aktivismus nur dann funktioniert, wenn man auch auf dieser affektiven Ebene handelt. Also wenn man dadurch authentische Verbindungen zu anderen Menschen aufbaut, Empathie empfindet, durch die man dann ins Handeln kommt, bei Ungerechtigkeiten wütend wird, oder – am allerwichtigsten – Spaß und Freude hat. Musik ist da ein tolles Medium dafür, weil sie affektiv auf uns wirkt und damit auch zu politischer Veränderung führen kann.

RG: Was für historische Hintergründe haben diese jüdischen Arbeitslieder?

IF: Viele der Lieder stammen aus der jüdischen bzw. jiddisch-sprachigen Arbeiter*innenbewegung in Osteuropa und in Amerika. Das waren neu-proletarisierte Arbeiter*innen, die ihr traditionelles jüdisches Leben hinter sich ließen, in die Städte gingen und teilweise unter sehr schlechten Bedingungen in Fabriken arbeiteten. Doch viele von ihnen waren von Anfang an in den Gewerkschaften und verschiedenen sozialistischen, kommunistischen oder anarchistischen Bewegungen aktiv. So singe ich auch viele Lieder aus solchen Bewegungen, die bewusst geschrieben wurden, um Arbeiter*innen zu mobilisieren und sozialistische Inhalte zu vermitteln. Es sind nicht alles nur Arbeiter*innenkampflieder. Also die sind sicher dabei, aber ich verwende eine breitere Definition von „revolutionär“.

RG. Inwiefern transformierst du diese Traditionen aufs Heute, aufs Hier und Jetzt?

IF: Für mich ist es wichtig, dass die Lieder Bezug zur heutigen Politik haben. So nehme ich auch manchmal unpolitische jiddische Volkslieder und interpretiere sie so, dass sie zur heutigen Politik Bezug haben – z.B. Liebeslieder mit Situationen von Übergriffigkeiten, oder Theaterlieder mit einem sozialpolitischen Unterton. Daher sind die Lieder, die ich singe, tatsächlich auch aus verschiedenen Epochen und Stilen. Ich versuche momentan auch immer mehr neu geschriebene jiddische Lieder einzubauen, z.B. ein Lied, das auf den Gazakrieg in 2014 Bezug nimmt.

Ich habe verschiedene Arten mit denen ich Bezug zu heute herstelle. Einerseits mache ich das durch meine kurzen Einführungen und Übersetzungen, die ich bei Konzerten vor fast jedem Lied mache. Da erzähle ich ein bisschen etwas über den Entstehungskontext, übersetze Schlüsselstellen aus dem Lied und halte auch hin und wieder politische Mini-Reden mit Appellen an die heutige politische Situation. In meinem neuen Album habe ich solche Texte auch im Booklet geschrieben. Eine andere Methode, die ich habe, sind Nach- bzw. Umdichtungen auf Deutsch oder Englisch, wie zum Beispiel für die „Donnerstagshymne“. Damit entsteht ein unmittelbarer Bezug zwischen einer heutigen sozialen Bewegung und einer historischen.

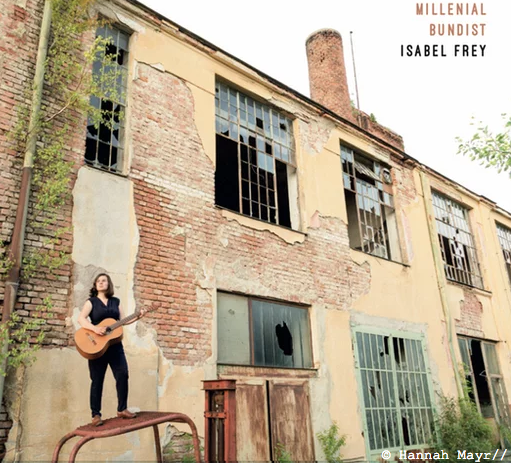

RG: Du hast gerade dein neues Album Millenial Bundist herausgebracht. Was bedeutet der Titel für dich und um was geht es in dem Album?

IF: Der Titel bezieht sich auf den jiddischen Arbeiterbund, oder einfach nur „Bund“, die größte jiddisch-sprachige sozialistische Partei in Osteuropa Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Bund stand für einen selbstbewussten jüdischen Sozialismus, der sich sowohl von Assimilationsbestrebungen als auch vom sozialistischen Zionismus abgrenzte. Die Bundisten glaubten daran, dass ihre jüdische Zukunft weiterhin in Europa, in der Diaspora, war, und dass der Klassenkampf auch hier stattfinden sollte und nicht in Palästina. Gleichzeitig organisierten sie auch Selbstverteidigung gegen antisemitische Pogrome und waren auch ein bisschen so etwas wie Jiddisch-Nationalist*innen, die bewusst das jiddische Kulturgut förderten.

Ich identifiziere mich persönlich viel mit der Tradition des Bunds, aber eben in erster Linie mit der Tradition. Ich bin keine Arbeiter*in in einer Fabrik und auch nicht Teil eines jüdischen Proletariats, und ich erfahre nicht das gleiche Maß an Klassenunterdrückung und ethnischer Diskriminierung. Ich bin viel eher ein Millennial, die im spätkapitalistischen Zeitalter eine feministische, antirassistische und antikapitalistische Aktivistin wurde. Daher kam auch die Idee für den Titel.

RG: Handelt es sich also auch inhaltlich um eine Art Konzept-Album?

IF: Es wurde weniger „kuratiert“, sondern ist eher einfach gewachsen. Das Album ist das Produkt meines persönlichen Musikprojekts mit jiddischen Revolutionsliedern. Es sind teilweise auch sehr bekannte Lieder drauf die ich schon seit Jahren singe, als ich auch noch keinen Zugang zu Ressourcen und Archiven hatte. Aber dazwischen sind auch Lieder die ich selbst aus Archiven ausgegraben habe, z.B. das Lied „Ale vayber megn shtimen“, ein Theaterlied aus 1920 über das Frauenwahlrecht in den USA.

RG: Du organisierst in Wien auch regelmäßig Klezmer Sessions. Was bedeutet es für dich persönlich, jüdische Musiktraditionen fortzuführen?

IF: Für mich persönlich bedeutet es auch Teil einer größeren Bewegung zu sein, nämlich der internationalen Jiddischen Musik- und Kulturszene. Ich bin erst seit etwas über einem Jahr Teil dieser Gemeinschaft geworden, die sich regelmäßig auf Festivals und Community Events trifft. Im Sommer des vorigen Jahres war ich zum Beispiel Stipendiatin beim jiddischen Musikfestival KlezKanada, wo ich viele andere junge Musiker*innen und Jiddischist*innen kennengelernt habe. Während des Corona-Lockdowns hat sich dann auch vieles auf das Internet verlegt, was die Gemeinschaft eigentlich nur noch mehr zusammengebracht hat. Diese Szene ist auch der Fokus meiner Dissertation an der Universität für Musik und Darstellende Kunst, an der ich gerade dieses Semester begonnen habe zu arbeiten. Jetzt wo ich die Sessions in Wien mitorganisiere und auch einen Verein gegründet habe ist es, die Szene in Wien mehr mit dieser internationalen Gemeinschaft zu verknüpften.

Gleichzeitig ist es auch eine ganz eigene Erfahrung jüdische Musik in Österreich zu spielen, als ein Land, dass Teil des dritten Reichs war. Da Österreich nach wie vor noch im Prozess der Aufarbeitung der NS-Zeit ist, erfüllt jüdisches Kulturgut heute eine wichtige Rolle. Das finde ich einerseits sehr gut, andererseits auch manchmal schwierig, weil man manchmal Teil einer Inszenierung der Holocaust-Aufarbeitung wird. Der deutsch-jüdische Autor Max Czollek nennt das „Gedenktheater“. Ich mache mir oft Gedanken darüber, wie man aus diesem Theater aussteigen kann, und schreibe auch hin und wieder darüber.

RG: Seit kurzem bist du auch parteipolitisch aktiv geworden und trittst für die Liste LINKS bei den Wienwahlen an. Was braucht die Stadt Wien, deines Erachtens nach? Was würdest du gerne verbessern?

IF: Ja, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich parteipolitisch aktiv bin. Ich bin total begeistert von LINKS, weil es einfach gerade in Zeiten dieser Krise eine mutige, linke Opposition in Wien braucht. Rot-Grün ist schon in Ordnung und ich bin auch froh, dass wir keine rechter Stadtregierung haben, aber ganz ehrlich: Es reicht vorn und hinten nicht. Wien hat offiziell die höchste Lebensqualität, aber gleichzeitig viel Armut, Ausbeutung und Diskriminierung. Ich frage mich da: Für wen ist die Lebensqualität denn? LINKS fordert als einzige Partei Verteilungsgerechtigkeit, z.B. durch höhere Mindestlöhne, Existenzsicherung und Arbeitszeitverkürzung. Außerdem fordern sie die Bekämpfung von strukturellem Rassismus, die Entlohnung von Reproduktionsarbeit, die Gleichberechtigung von LGBTIQ* Menschen und das Wahlrecht für alle Wiener*innen. Das sind Themen, die sonst nie in der Politik vorkommen, obwohl sie so viele Menschen betreffen. Genau so etwas braucht es momentan in der Politik.

Und was bräuchte es tatsächlich? Ich habe große Träume: eine Stadt, in der Betriebe kollektiv organisiert werden, alle Menschen leistbar wohnen können, Pflege und Sorgearbeit kollektiviert und ordentlich entlohnt werden und ein Großteil der Autos aus der Stadt verbannt sind. LINKS hat ein 90-seitiges Wahlprogramm mit teils sehr pragmatischen, teils fast schon utopischen Forderungen, und genau diese Mischung finde ich so wichtig. Denn wenn man nicht mehr an Veränderung glaubt, wie soll man diese dann herbeiführen?

RG: Und in Bezug auf Minderheiten-Politik, wo du hier Missstände und Handlungsbedarf?

IF: Es muss endlich Schluss sein mit der Politik, die verschiedene Minderheiten gegeneinander ausspielt. Wien ist eine vielfältige Stadt, und da müssen wir alle, die irgendwie nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, so gut es geht versuchen zusammenzuhalten. Was mich besonders wütend macht, ist, wie die derzeitige Politik die jüdische Minderheit instrumentalisiert, um gegen Muslim*innen und Flüchtlinge zu hetzen. Österreich hat die NS-Vergangenheit noch immer nicht richtig aufgearbeitet, aber plötzlich heißt es, wir leben in einem „judeo-christlichen Abendland“? Das glaubt doch bitte niemand ernsthaft. Das ist nur ein rhetorischer Trick, um uns Juden und Jüdinnen gegen andere Minderheiten auszuspielen, damit die christlich-weiße Mehrheitsgesellschaft an der Macht bleibt. Dabei schaut die Realität der Bevölkerung ja heutzutage ganz anders aus, und das ist auch gut so. Bei LINKS gibt es nicht nur eine 60% FLINT* (Frauen, Lesben, Inter, Trans) Quote sondern auch eine 33% Quote für people of color und ethnische Minderheiten. Ich schätze diese Quote sehr, denn für mich als Jüdin eröffnet die Partei ganz neue Formen der Solidarität mit anderen Rassismusbetroffenen.

RG: Wo und wann kann man dich in nächster Zeit auf der Bühne sehen?

IF: Das nächste Mal bin ich auf dem LINKS Wahlkampffinale am Yppenplatz zu hören, da spiele ich circa um 16:30, u.a. mit ESRAP und Dacid Go8lin. Die CD präsentiere ich im Rahmen des KlezMORE Festivals am 11. November im Ehrbar Saal, gemeinsam mit dem Duo Trenev & Weiß. Und die CD ist sowohl im Internet erhältlich, als Download, direkt beim Label, oder auf Amazon und Spotify (die aber Schweine sind!) und natürlich auch bei mir Live bei Konzerten.

Und natürlich ganz wichtig: Am Sonntag, den 11. Oktober kann man mich natürlich auch wählen.

Website: Isabel Frey