© Duro Olowu

Gut, der Text handelt nicht von Chelsea-Boots, auch wenn er ein bisschen damit zu tun hat. Denn es geht um Mode.

In den letzten Jahren hat sich die Mode – nicht zuletzt aufgrund von Blogs – zu einem Feld entwickelt, an dem sich ganz gut gesellschaftspolitische Debatten ablesen lassen. Durch das Internet haben nicht mehr nur Insider Einblick in die Fashionworld, nun kann „die ganze Welt hinter die Kulissen schauen“, wie die Modehistorikerin Valerie Steele anmerkt. Auch wenn es letztendlich um Verkaufszahlen geht, hat diese Entwicklung unter anderem dazu geführt, dass in der Modebranche endlich Diskussionen z.B. über ethisch fair produzierte Bekleidung geführt werden.

Spätestens seit dem Einsturz des Rana Plaza in Bangladesh, bei dem 1133 Näherinnen umgekommen sind, gibt es eine breite Debatte von Modebloggerinnen über die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Auch wenn sich diese für die Arbeiterinnen noch nicht wirklich verbessert haben, so existiert mittlerweile doch ein verstärktes Bewusstsein der Konsument_innen, das auch auf das Konto der Bloggerinnen geht. Fast drei Jahre nach Rana Plaza widmete sich etwa die renommierte Berlin Fashion Week, die letzte Woche über die Bühne gegangen ist, mit dem Green Showroom und der Ethical Fashion Show der Verknüpfung von Design und Nachhaltigkeit. Es scheint, so titelte Die Zeit, als habe Berlin „endlich ihre Nische als Modestadt gefunden: ethisch korrekt produzierte Mode“.

Weiters nutzen Bloggerinnen auch ihre Popularität, um sich zu anderen aktuellen Themen zu äußern. Letzten Sommer hat etwa die Wienerin Madeleine Alizadeh auf ihrem Blog dariadaria einen vielbeachteten offenen Brief an das Innenministerium geschrieben, in dem sie ihren aussichtslosen Kampf mit den österreichischen Beamten darstellt. Obwohl eine Wohnung für eine Flüchtlingsfamilie aus dem Irak bereitsteht, scheitert ein Einzug an der Genehmigung der Behörden.

Und auch die jüngsten Vorfälle in Köln sind nicht unkommentiert geblieben. Mit ihrem Beitrag Zieh dir was an, Mädchen – über sexuelle Belästigung hat Amelie Kahl vom Münchner Blog amazed eine ziemlich heftige Diskussion ausgelöst.

Wie aber spiegeln sich politische Diskussionen in der Mode selbst wider?

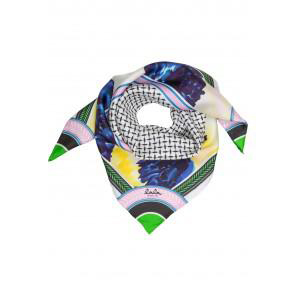

© Lala Berlin

Am Beispiel der Kufiya, besser bekannt als Palästinenser Tuch, lässt sich dies gut demonstrieren: war das „Palituch“ für die 1968er Generation ein Zeichen ihrer linken Protestkultur, so wird es seit Ende der 1990er Jahre vor allem im deutschsprachigen Raum zunehmend von Neonazis getragen und somit umgedeutet. Und Leyla Piedayesh versucht das Tuch nun mit ihrem trendigen Label Lala Berlin in ein Stück Mode zu verwandeln. Die gebürtige Iranerin, die 1979 als Zehnjährige mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet ist, druckt dieses Muster auf Kashmir-Tücher, Blusen und Kleider. Mittlerweile ist es so etwas wie ihr Markenzeichen geworden.

Oder Duro Olowu, der nigerianisch-englische Modeschöpfer, der unter anderem westafrikanische Prints mit dem angesagten Seventies Style verbindet. Seine Referenzen lassen sich nicht nur in seinen Entwürfen erkennen, sondern auch auf seinem Instagram-Account: Bilder von gut gekleideten Menschen in Harlem, Lagos und Dakar. Auch ein Versuch altbekannten und einflussreichen Modemetropolen wie Paris, Mailand und New York etwas entgegenzusetzen.

Übrigens, im Netz erfahre ich, dass die Palästinenser-Tücher heute vorwiegend in China hergestellt werden, und so die traditionellen Hersteller in Palästina weitestgehend verdrängt haben. Und dass es in Wien Chelsea-Boots zu kaufen gibt, die in Italien unter fairen Bedingungen produziert werden. Aber das sind wieder andere Geschichten. Oder?